Charles X et son ministre le prince de Polignac

veulent renforcer le pouvoir de la monarchie. Le Roi veut

imposer quatre ordonnances tendant à supprimer la liberté de la

presse et à modifier la loi électorale. C'est contraire à la

constitution et les députés refusent, la population se soulève et

en trois jours dits “ Trois Glorieuses ” – les 27, 28 et 29

juillet –, le roi est renversé.

Analyse de l'image

Achevé en décembre, le tableau est exposé au

Salon de mai 1831.

C’est au moment de la victoire, la foule se dirige vers le

spectateur, dans un nuage de poudre, brandissant des armes. Elle

pénètre dans le camp ennemi dirigée par quatre personnages

déterminés dont une femme qui brandit le drapeau tricolore. A

leurs pieds gisent des soldats. La femme, seins nus est une

figure allégorique : la liberté ou la République.

Le tableau est construit en pyramide, au sommet le drapeau

tricolore. On distingue trois plans : Les corps allongés au

premier plan, les personnages en marche en second plan et le

peuple et la ville de Paris en arrière plan.

La liberté

Vision nouvelle de l’allégorie de la Liberté, c'est une fille du

peuple, vivante et fougueuse, qui incarne la révolte et la

victoire. Coiffée du bonnet phrygien, les mèches flottant sur la

nuque, elle évoque la Révolution de 1789, les sans-culottes et

la souveraineté du peuple. Le drapeau, symbole de lutte, faisant

un avec son bras droit, se déploie en ondulant vers l’arrière,

bleu, blanc, rouge. Du sombre au lumineux, comme une flamme.

La pilosité de son aisselle a été jugée vulgaire, la peau devant

être lisse aux yeux des rhétoriciens de la peinture.

Son habit jaune, dont la double ceinture flotte au vent, glisse

au-dessous des seins et n’est pas sans rappeler les drapés

antiques. La nudité relève du réalisme érotique et l’associe aux

victoires ailées. Le profil est grec, le nez droit, la bouche

généreuse, le menton délicat, le regard de braise. Femme

exceptionnelle parmi les hommes, déterminée et noble, la tête

tournée vers eux, elle les entraîne vers la victoire finale. Le

corps profilé est éclairé à droite. Son flanc droit sombre se

détache sur un panache de fumée. Appuyée sur son pied gauche nu

qui dépasse de sa robe, le feu de l’action la transfigure.

L’allégorie est la vraie protagoniste du combat. Le fusil

qu’elle tient à la main gauche, modèle 1816, la rend réelle,

actuelle et moderne.

Les gamins de Paris

Ils se sont engagés spontanément dans le combat. L'un d'entre

eux, à gauche, agrippé aux pavés, les yeux dilatés, porte le

bonnet de police des voltigeurs de la garde.

A droite, devant la Liberté, figure un garçon. Symbole de la

jeunesse révoltée par l’injustice et du sacrifice pour les

nobles causes, il évoque, avec son béret de velours noir

d’étudiant, le personnage de Gavroche que l’on découvrira dans

Les Misérables trente ans plus tard. La giberne, trop grande, en

bandoulière, les pistolets de cavalerie aux mains, il avance de

face, le pied droit en avant, le bras levé, un cri de guerre à

la bouche. Il exhorte au combat les insurgés.

L’homme au béret

Il porte la cocarde blanche des monarchistes et le nœud de ruban

rouge des libéraux. C’est un ouvrier avec une banderolle

porte-sabre et un sabre des compagnies d’élite d’infanterie,

modèle 1816, ou briquet. L’habit – tablier et pantalon à pont –

est celui d’un manufacturier.

Le foulard qui retient son pistolet sur son ventre évoque le

mouchoir de Cholet, signe de ralliement de Charette et des

Vendéens.

L’homme au chapeau haut de forme, à genoux

Est-ce un bourgeois ou un citadin à la mode ? Le pantalon large

et la ceinture de flanelle rouge sont ceux d’un artisan. L’arme,

tromblon à deux canons parallèles, est une arme de chasse.

A-t-il le visage de Delacroix ou d’un de ses amis ?

L’homme au foulard noué sur la tête

Avec sa blouse bleue et sa ceinture de flanelle rouge de paysan,

il est temporairement employé à Paris. Il saigne sur le pavé. Il

se redresse à la vue de la Liberté. Le gilet bleu, l’écharpe

rouge et sa chemise répondent aux couleurs du drapeau. Cet écho

est une prouesse.

Les soldats

Au premier plan, à gauche, le cadavre d'un homme dépouillé de

son pantalon, les bras étendus et la tunique retroussée. C’est,

avec la Liberté, la deuxième figure mythique tirée d’une

académie d’atelier, d’après l’antique, appelée Hector, héros

d’Homère, héroïsé et réel.

A droite, sur le dos, le cadavre d’un suisse, en tenue de

campagne : capote gris-bleu, décoration rouge au collet, guêtres

blanches, chaussures basses, shako au sol.

L’autre, la face contre terre, a l’épaulette blanche d’un

cuirassier.

Au fond, les étudiants, dont le polytechnicien au bicorne

bonapartiste, et un détachement de grenadiers en tenue de

campagne et capote grise.

Le paysage

Les tours de Notre-Dame, symbole de la liberté et du romantisme

comme chez Victor Hugo, situent l’action à Paris. Leur

orientation sur la rive gauche de la Seine est inexacte. Les

maisons entre la cathédrale et la Seine sont imaginaires.

Les barricades, symboles du combat, différencient les niveaux du

premier plan à droite. La cathédrale paraît loin et petite par

rapport aux figures.

La lumière du soleil couchant se mêle à la fumée des canons.

Révélant le mouvement baroque des corps, elle éclate au fond à

droite et sert d’aura à la Liberté, au gamin et au drapeau.

La couleur unifie le tableau. Les bleus, blancs et rouges ont

des contrepoints. Les bandoulières parallèles de buffleterie

blanche répondent au blanc des guêtres et de la chemise du

cadavre de gauche. La tonalité grise exalte le rouge de

l’étendard.

Questions de la

page 157 : LES RÉGIMES POLITIQUES EN FRANCE DE 1851 JUSQU’À LA

VICTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE.

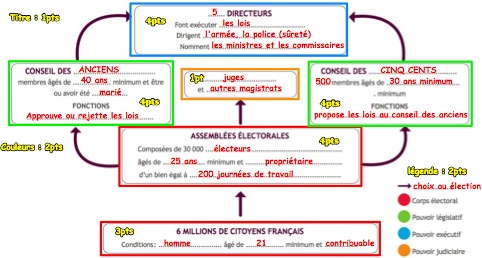

1• doc(s) 1, 3 :

Identifiez les différents

pouvoirs. Qui vote ? [6 points]

Pourquoi peut-on dire que

la IIIe République est une démocratie parlementaire ?

Il y a le pouvoir

exécutif composé d’un Président de la République et d’un gouvernement.

[2 points]

Le pouvoir législatif

est incarné par le Parlement, composé de la Chambre des députés

et du Sénat,

initiant et votant la loi. [2 points]

Les citoyens (évoqués dans le document 1) votent : il s’agit

d’un suffrage

universel masculin pour tous les hommes âgés de plus de

21 ans.

Il s’agit d’une démocratie parlementaire car le Parlement détient une

place importante dans le fonctionnement de la

République :

- il élit le Président de la République

- le gouvernement est responsable devant le Parlement.

2• doc(s) 2 :

Comment la gravure

présente-t-elle la reddition de Sedan ? [3 points]

L’empereur Napoléon III est assis dans son carrosse, encadré de cavaliers allemands.

Au 1er plan, un cavalier français et son cheval, morts,

alors que des soldats français ont leurs armes au sol mais

surtout tournent le

dos à l’empereur. Soldats dépités : un à gauche (pied sur le

canon) visage tenant sur son bras droit, un à droite de l’image,

visage dans les mains. La reddition est donc présentée comme un

désastre militaire sans précédent.

3• doc(s) 4 :

Par quel moyen les «

communards » tentent-ils de résister aux « Versaillais » ?

[2 points]

Les Communards ont construit des barricades dans tout Paris afin de résister

aux Versaillais et se sont

armés.

4• doc(s) 5 :

L'auteur de la caricature

oppose deux figures de la République : laquelle symbolise une

République modérée et pacifique ? [6 points]

Laquelle symbolise une

République violente et armée ?

À quel événement récent

cette caricature fait-elle allusion ?

À gauche est figurée une République modérée, habillée de manière rustre,

tenant un balai usé

dans ses mains. Sur son jupon est indiqué « République

honnête ». [2 points]

À droite est figurée une République plus engagée ; sur sa robe rouge est indiquée

« République rouge ». Elle a l’air menaçante,

tient des faisceaux

ensanglantés dans ses mains, a un pistolet à la ceinture,

rappelant qu’elle est prête à combattre et à se défendre contre

les ennemis de la République. [2 points]

Cette opposition rappelle l’opposition du début de l’année 1871 avec l’épisode

de la Commune

où le gouvernement provisoire, réfugié à Versailles, a écrasé

les révoltés parisiens (qui revendiquaient une République

sociale). [2 points]

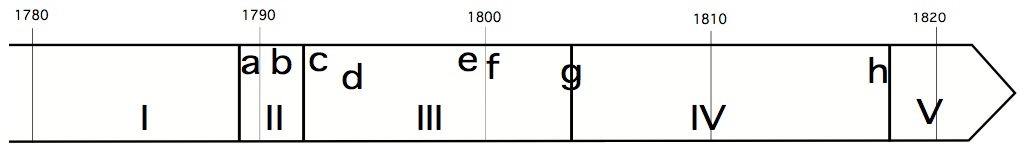

Exercice 2

pages 160 : Je donne du sens à des repères

chronologiques à partir d'un texte

1•

Quelle est la nature du texte ci-dessous ? De quand date-t-il

? Quel est son auteur ? [3 points]

Le texte est un discours

prononcé par Georges

Clemenceau le 6 mars 1883 à la Chambre des Députés.

2• Quels événements de

l’histoire de France ce texte rappelle-t-il ? Figurez sur une

frise chronologique les différents événements évoqués par le

texte. Quelle est leur signification ? [5 points]

Georges Clémenceau rappelle différents événements importants du

XIXe siècle :

— la Révolution

française entre 1789 et 1799 qui fait disparaître l’Ancien Régime,

supprime la monarchie en 1792, permet l’émergence et l’exercice

de droits et libertés, instaure le régime d’égalité entre les

citoyens.

— les Trois

Glorieuses de 1830 qui permettent de chasser Charles X.

— la Révolution de

1848 qui chasse Louis-Philippe du pouvoir

— la proclamation de la

IIIe République en septembre 1870.

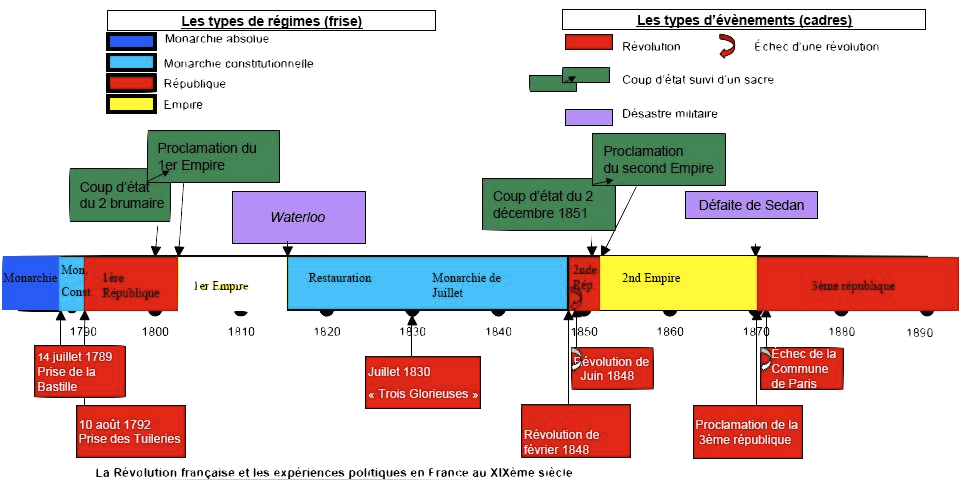

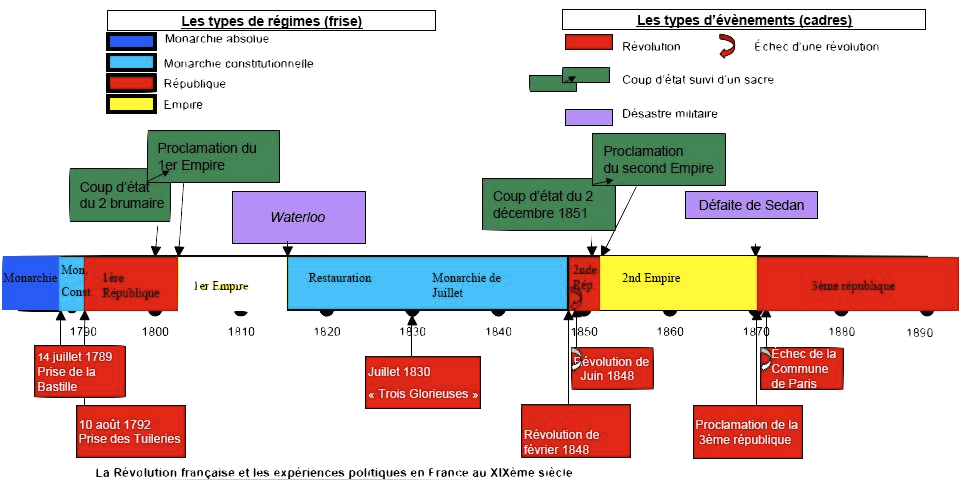

Frise

de Bernard Gassin http://hg-gassin.chez-alice.fr/1789-1851/correction-frise-1789-1880.jpg

3•

Pourquoi en France la République est-elle indissociable de la

Révolution ? [7 points]

Dans le fonctionnement de la IIIème République (la plus

aboutie), c'est le suffrage universel qui est à l'origine du

pouvoir exécutif et des lois, le suffrage universel est mis en place par les

républiques et retiré (ou réduit) par les monarchies.

La Révolution ou les insurrections

mettent en place les républiques (exception pour la

monarchie de juillet), le droit de « résister à l'oppression »

est reconnu dans la Déclaration des droits de l'homme et du

citoyen.

L'illustration du Grelot sur les deux républiques montre

que même la

république modérée reprend les couleurs de la Révolution

française.

D'après le texte de Clemenceau, la République est indissociable

de la Révolution, car il s’agit du régime le plus approprié pour

permettre l’exercice

de libertés et de droits et les avancées nécessaires

pour les citoyens. Clemenceau souligne que la mise en place de

monarchies (Restauration, Monarchie de juillet, 2d Empire) a

toujours conduit à un recul des acquis révolutionnaires.

En France la

République est liée à la démocratie et a l'opposition à la monarchie,

par contre dans certains pays d'Europe, ce sont des monarchies

qui ont mis en place la démocratie (et pour eux, république et

révolution sont synonymes de troubles).